Ethique et inconvénients

Aux nombreux avantages conférés par les nanotechnologies s'opposent les problèmes de dérives de leurs utilisations. Et c'est là qu'intervient l'éthique.

Affiche présentant le débat national autour du développement et de la régulation des nanotechnologies qui s'est tenu du 15 octobre 2009 au 24 février 2010

L’éthique se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui les entoure.

La Bioéthique est une composante de l'éthique qui est apparue, en tant que « champ » ou « discipline » nouvelle, dans le courant des années 1960 et des interrogations au sujet du développement de la biomédecine et des techno-sciences.

La Bioéthique associe deux concepts : le bios et l’ethos.

Le bios, la vie, appartient au domaine de la connaissance, c’est-à-dire des jugements de fait ordonnés par la science. Pour savoir ce qu’est la vie, nous devons nous tourner vers ceux qui l’étudient et l’expliquent, les biologistes en l’occurrence. Le XXe siècle a de ce point de vue totalement bouleversé notre vision du vivant, à travers des disciplines scientifiques comme la théorie de l’évolution ou la biologie moléculaire.

L’ethos, le comportement et le jugement qui lui est associé, appartient au domaine de la croyance, c’est-à-dire des jugements de valeur alimentés par le désir. On juge tel comportement bon ou mauvais en fonction de la conception personnelle que l’on se fait du bien. Le “ bien ”, le “ bon ” et le “ mauvais ” sont ici relatifs à notre bagage individuel, familial, religieux, culturel, imaginaire, qui se transforme en désir, c’est-à-dire en projection de soi dans un monde idéal. On ne démontre pas la vérité ou la fausseté d’un tel désir.

Parmi les nombreux problèmes posés au niveau éthique, le plus dangereux reste celui de l'éventuelle toxicité des nanomatériaux, et plus précisément, des nanopoudres.

D’ores et déjà, deux craintes font surface : la première concerne les nano poudres, qui, du fait de leur finesse, peuvent se diffuser dans tous les espaces corporels, alvéoles pulmonaires, sang, ainsi qu'à travers la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. Le toxicologue britannique Vyvyan Howard tiré la sonnette d'alarme, en démontrant que des nanoparticules d’or peuvent franchir la barrière placentaire et donc transporter des composés de la mère au fœtus. La deuxième est que la forme des nano produits pourrait être à l’origine d’effets toxiques. En effet, à l’instar des fibres d’amiante, les nanotubes de carbone pourraient se ficher dans les alvéoles pulmonaires et provoquer des cancers. Ce qui complique la caractérisation des éventuelles conséquences sanitaires, c’est que l'on méconnaît les nano produits que l’on fabrique. Constitués souvent d’un mélange de nano fibres, nanoparticules et de divers catalyseurs (aluminium ou fer), les nanotubes déjà commercialisés semblent avoir des effets d’autant plus inflammatoires qu’ils sont rarement purifiés.

Schéma représentant la diffusion des nanotechnologies dans le monde d'aujourd'hui

Comme l'illustre ce schéma, les nanoparticules peuvent être d'origine naturelle (embrun marins, …) ou d'origine manufacturée, introduites dans l’environnement de façon intentionnelle (dans les traitements de dépollution de sols ou d’eaux) ou non-intentionnelle (gaz d’échappement, usure des pneus, activités industrielles) ou à la fin de la vie de certains produits de consommation (érosion, destruction, incinération des déchets, ...).

Les académies britanniques ont pris le problème à bras-le-corps, en émettant vingt et une recommandations. Les auteurs du rapport demandent d’éviter la propagation des nanoparticules et nanotubes, mais se prononcent aussi sur la mise en place d’une base de données regroupant l'ensemble des effets toxiques, des bioaccumulations et de l’exposition spécifique des populations à divers environnements. Ils préconisent de sensibiliser les chercheurs et le personnel de laboratoire aux enjeux éthiques et sociaux, et d’impliquer davantage les citoyens sur ce problème de Bioéthique.

Sur le plan de la législation, ils estiment qu’il faut s’assurer que la maîtrise de ces nanotechnologies soit complètement encadrée par les textes de loi existants ou à venir. Cela s’annonce délicat, d'autant plus qu'il est difficile, dans le secteur de la chimie, de faire répertorier les effets toxiques. On constate en effet combien les ambitions du règlement européen Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), qui prévoyait d’évaluer l’incidence sur la santé ou l’environnement de trente mille substances chimiques (soit 30% de l’ensemble des produits industriels), sont revues à la baisse sous l’influence de lobbies de plus en plus puissants.

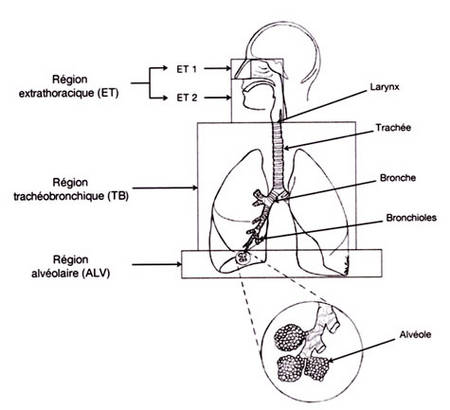

Représentation des expositions possibles aux nanoparticules

On constate sur ce schéma que les voies d'expositions sont multiples. Les zones à risques sont la peau, les voies respiratoire et digestive. Une étude approfondie de la part des scientifiques à montrer que des nanoparticules peuvent, une fois être dans le nez, entrer au contact du cerveau en longeant le nerf olfactif, celui-ci étant responsable de l'odorat. Mais pour la plupart, ils s'accumulent autour de l'alvéole pulmonaire. Bien heureusement, notre système immunitaire peut aisément lutter contre ces nanoparticules. Ces dernières sont absorbées afin d'être éjectées avec le mucus. Mais des nanoparticules spécifiques, comme les nanotubes, profitant de leur petite taille, traversent ces barrières biologiques et peuvent s'amonceler dans les alvéoles. Elles se répandent aussi dans le sang, et atteignent donc plusieurs organes comme le foie, ou encore les reins. Les risques de pathologies graves sont considérablement accrus.

Les voies classiques de pénétration d'une toxine dans l'organisme (cutanée, orale, respiratoire et parencétale) s'appliquent également aux nanocomposés (NTC)Plusieurs études portant sur d’autres types de nanoparticules illustrent l’importance de considérer ce paramètre en nano toxicologie. Il a ainsi été montré que l’or, métal réputé pour être chimiquement stable face à l’oxydation, était capable de combustion spontanée dans sa forme nanométrique. De plus, l’étude de la toxicité des particules nanométriques de TiO2(Dioxyde de titane) et de BaSO4 (Sulfate de Baryum) dont la surface spécifique est différente, a montré un effet inflammatoire plus important du TiO2 suite à une exposition chronique de rats par inhalation. Or, ramenés à l’activité spécifique, les effets inflammatoires constatés sont identiques pour les 2 particules.

Comme nous l’avons constaté précédemment, la production des NTC nécessite l’utilisation de catalyseurs métalliques tels que le nickel, le cobalt ou encore le fer qui perdurent à l’état de traces dans les NTC. L'utilisation de ces catalyseurs a pour but d'accélérer de façon considérable des réactions chimiques qui, sinon, prendraient beaucoup plus de temps. Mais ces métaux possèdent des effets toxiques propres. Le fer est connu comme générateur d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) capables d’induire un stress oxydant. Le nickel modifie l’expression du gène codant pour la protéine HIF1, un facteur de transcription intervenant dans la régulation de gènes de l’inflammation et de l’apoptose. Toutes les études portant sur la toxicité des NTC doivent donc tenir compte de la nature de son catalyseur métallique et de son degré de pureté. Aujourd’hui, il n’est pas possible d’obtenir des NTC purs en supprimant toute trace de catalyseurs. Il est donc intéressant d’identifier le rôle éventuel de ces métaux dans la toxicité potentielle des NTC.

L'inhalation des particules nocives représente la voie majeure d’exposition des travailleurs et de la population. En effet, de par leur faible poids, les NTC peuvent aisément être mis en suspension dans l’air. Ainsi, toutes les étapes, de la production au stockage des NTC, peuvent conduire à l'exposition pulmonaire des manipulateurs. De même, le nettoyage et le perçage de produits contenant des NTC au sein de leurs matrices sont sources d’exposition.

Lors de la respiration, une fraction des particules présentes dans l’air va être inspirée puis expulsé par expiration. Les particules résiduelles seront au contact de la muqueuse pulmonaire ou passeront à travers la barrière alvéolo-capillaire pour se retrouver dans le sang.

Les expositions peuvent déjà se faire ressentir dans la vie quotidienne. On peut citer par l'exemple de l’Oréal qui utilise dans ses crèmes solaires le TiO2 (dioxyde de titane), celui-ci a pour effet de renvoyer efficacement les rayons UV. Mais des recherches menées sur l’éventuelle toxicité de ce produit ont montré que sur le long terme, le TiO2 endommage l’ADN en pénétrant à travers les barrières biologiques de l’être-humain, et il pourrait aussi s’accumuler dans certains organes comme le foie, qui ne pourra plus faire une détoxication des métaux aussi efficace.

Le grand problème, plus abstrait que le précédent, est celui de la menace que représente les améliorations des nanotechnologies sur l'identité humaine.

On est tout à fait en droit de se demander quelles sont les conséquences des nanotechnologies sur l'identité de l'homme. Les possibilités apportées par ces dernières sont à la fois merveilleuses et effrayantes. L’astronome royal Sir Marin Rees résume les choses ainsi : "La nouveauté la plus importante est que les êtres humains eux-mêmes sont désormais capables de changer. Aux cours des dix derniers millénaires, le caractère de l’homme, son physique, n’ont guère changé. Mais dans les cent prochaines années, avec des médicaments ciblés, des modifications génétiques et peut-être l’implantation de micro ordinateurs dans le cerveau, l’être humain pourrait commencer à changer. Ce qui rend le siècle en cours encore moins prédictible que le précédent".